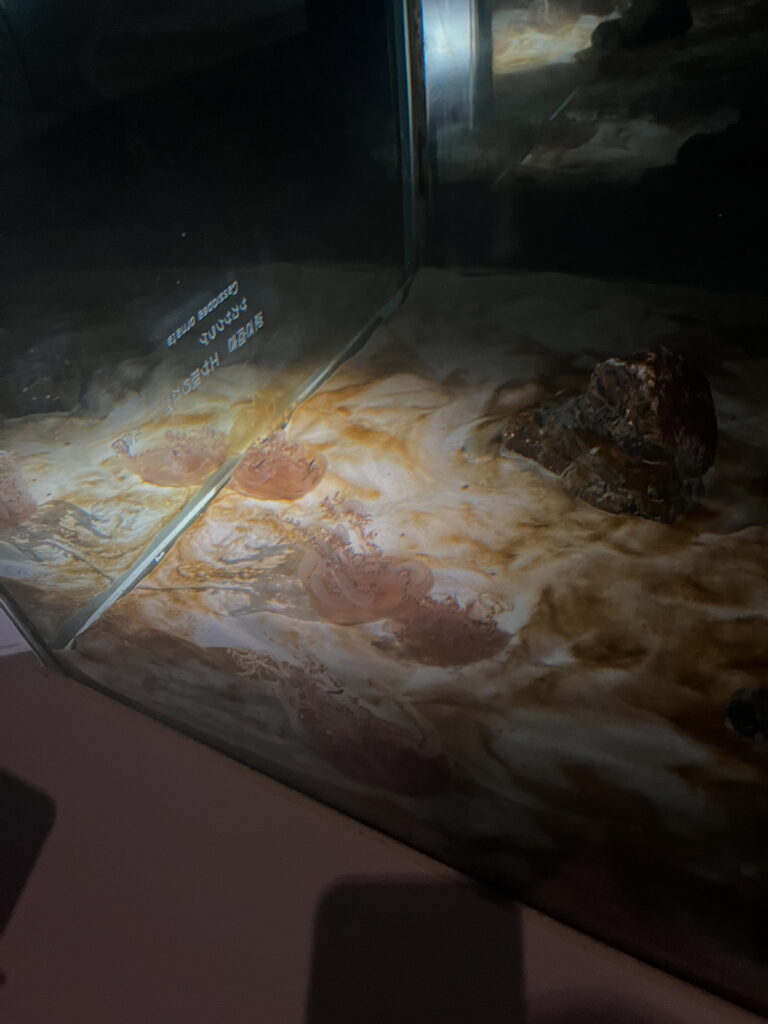

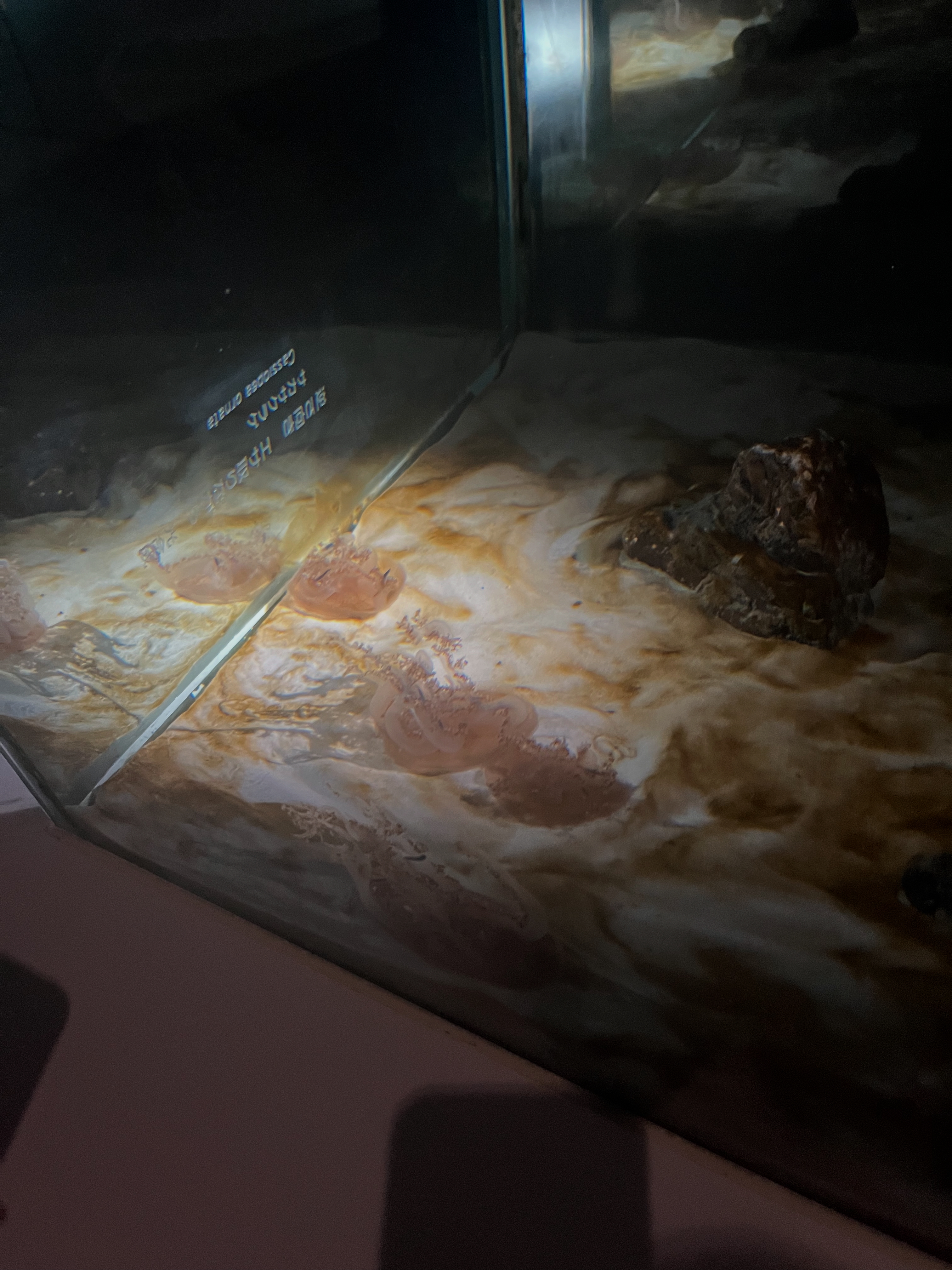

この前ニフレルが期間限定で開催していた夜間イベントに行ったんですけど、そこで見たサカサクラゲの姿が忘れられなくて。

クラゲって普通、ふわふわ浮かんでるイメージじゃないですか? なのに、この子たちは逆さまで底にくっついて、まるで寝てるみたいに静かに揺れてるんです。最初、「疲れて休んでるのかな?」と思って近づいてみたけど、足みたいな部分をゆらゆら動かしてて、なんか不思議な雰囲気。調べてみたら独特な生態があるみたい。

今日はそんなサカサクラゲの魅力を、私の体験談を交えつつ紹介したいと思います!

サカサクラゲってどんな子?

サカサクラゲ(学名:Cassiopea ornata)は、別名「アップサイドダウン・ジェリー」や「マングローブジェリーフィッシュ」とも呼ばれます。

体長は10~20cmくらいの中型サイズで、傘は平らなディスク状。色は褐色や黄金色が基本で、触手が放射状に広がってるのが特徴です。

日本では九州以南の暖かい浅瀬に生息し、亜熱帯・熱帯のマングローブ林や浅い湾でよく見られます。世界的に見ても、紅海やオーストラリア沖などで報告されてて、意外とグローバルな海の住人。 ニフレルみたいに水族館で展示されてるのも、人工的な環境で育てやすいからなんです。

なぜ逆さまでいるの? 光合成パワーでエコライフ!

普通のクラゲは傘を上にして優雅に泳ぎ回るけど、サカサクラゲはほとんど逆さ。傘を下にして海底や岩に張り付くようにじっとして、触手を上に向けています。ニフレルで見たのもまさにそれで、照明が当たるたびに触手がゆらゆら動いて、まるで海底でお遊戯しているみたいでした。

この逆さ生活の理由は、体内の「褐虫藻(かっちゅうそう)」という藻類との共生関係にあります。褐虫藻は植物プランクトンの一種で、サカサクラゲの触手部分に住み着いて、光合成でおいしい栄養を作ってくれます。サカサクラゲはその栄養を分けてもらって、エネルギーをゲット! だから、触手を上に向けることで太陽光を効率よく浴びられるんです。

もちろん、光合成だけじゃ足りないので、プランクトンを触手で捕まえて食べます。餌やりタイムの動画とか見ると、触手がせわしなく動いて可愛いですよ。でも、ニフレルで見たときは静かだったから、「寝てる?」と思って心配しちゃいましたが、実はこれがデフォルトのライフスタイル。泳ぐときは傘を正面向きにしてプカプカ動くらしいです。

面白い生態のトリビア:意外と賢い? そしてちょっと危険?

• 睡眠を取るクラゲ:2017年の研究で、サカサクラゲは脳がないのに「眠る」ことが判明! 夜になると触手の動きが減って、休憩モードに入るんです。ニフレルが夜間開放だったから、ちょうどその姿を見れたのかも? 海の不思議がいっぱいですね。

• ちょっと危ない秘密兵器:最近の研究で、サカサクラゲは粘液の中に「カシオソーム」という小さな刺胞(毒針)構造を浮遊させて、周囲の獲物を遠隔攻撃できることがわかりました。触れなくても刺される「刺す水」の正体がこれ! 熱帯の海で泳ぐ人は要注意ですよ。毒は弱めで、人間にはチクチクする程度だけど、アレルギー持ちは気をつけて。

• 色が変わる理由:褐虫藻の量で体色が変わります。光が十分だと褐色、不足すると青白くなるんです。ニフレルのはきれいな褐色で健康そうでした。

• 寿命と生殖:平均半年~1年くらい。無性生殖で増えたり、有性生殖で卵を産んだり。意外とタフで、飼育向きなんです。

家で飼ってみたくなる? 簡単飼育のヒント

サカサクラゲはクラゲの中でも飼いやすい「入門種」。水流がいらないから、60cm水槽に外部フィルターと照明をセットして、25℃前後の水温を保てばOK。餌はブラインシュリンプを週に数回、触手に向かって落としてあげて。ニフレルみたいに底砂を敷くと、自然な逆さポーズが楽しめます。ただ、水質管理は大事! 私もいつかチャレンジしたいです。

逆さの魅力にハマっちゃう!

サカサクラゲを見て、クラゲの世界の多様性に改めて驚きました。逆さで光合成しながらプランクトン狩り、さらには眠ったり遠隔攻撃したり。ただのふわふわ生物じゃなくて、賢い生存戦略の塊なんですね。ニフレルに行った夜の記憶が、ますます鮮やかになりました。みんなも水族館で探してみて! もし飼育経験ある人がいらしたら、ぜひコメントで情報教えてくださいね。

コメント